Wer Merseburg von früher kennt, wird die propere kleine Stadt an der Saale nicht wiedererkennen: die Altstadt ist saniert, der Schlossberg grüßt und es ist viel los auf den Straßen. Andererseits ist die Arbeit stiftende chemische Industrie von Buna und Leuna auf nüchterne Maße reduziert. Die Kaufkraft ist limitiert. Der demografische Wandel setzte in Merseburg schon 1981 ein: seitdem sank die Einwohnerzahl von 50.000 auf 35.000 jetzt, die Zahl ist stabil in den letzten drei Jahren. Eine Entwicklung also ähnlich wie in der Großsiedlung Marzahn. Die Hochschule Merseburg mit ihren 2700 Studierenden und 300 Mitarbeiter_Innen konsolidiert die Demografie. Die Stadt hat Geschäfte, Hotels und Restaurants. Ich landete ganz zufällig in einem kleinen Hotel, dessen Küche bereits vier Mal mit einer Kochmütze des Gault & Millau geehrt wurde. Aber die Stadt sucht nach Attraktionen, die den Tourismus ankurbeln. Die Nähe zur Romanischen Straße und zum vom Weinanbau geprägten Unstruttal reicht nicht aus. Deshalb war die Stadt gutgelaunt, als die Familie Sitte anbot, eine Galerie einzurichten und das in Familienbesitz befindliche Werk hier aufzubewahren.

Sanierte Altstadt

Die Willi-Sitte-Galerie wurde am 28. Februar 2006 in Anwesenheit des Bundeskanzlers a. D. Gerhard Schröder und des damaligen sachsen-anhaltinischen Ministerpräsidenten Wolfgang Böhmer feierlich eröffnet. Die deutsche Presse nahm daran großen Anteil. Der Tenor war überwiegend von Respekt geprägt. Der Eröffnung der Galerie anlässlich des 85. Geburtstages des Künstlers vorangegangen war die Peinlichkeit von Nürnberg. Sitte hatte mit dem Germanischen Museum zu seinem 80. Geburtstag im Jahre 2001 eine große Werkschau geplant, verbunden mit einem Vorlass der in seinem Besitze befindlichen Werke. Wegen fadenscheiniger politischer Verzögerungen seitens des Museums musste Willi Sitte diesem absagen und steuerte um.

Merseburg war hocherfreut und schnell bereit, einen Weg zu finden. Lotto Sachsen-Anhalt und die Kreissparkasse unterstützten das Projekt. Als Ort wurde die ehemalige Domkurie auf dem Schlossberg auserkoren. Die junge Architektin Claudia Janich, die in einem Merseburger Ingenieurbüro arbeitet, ging aus dem Architekturwettbewerb als Siegerin hervor. Sie sanierte und modernisierte das Gebäude für die ausgeschriebene Summe von zunächst 1,5 Millionen Euro. Fertig zu stellen war eine Bruttogeschossfläche von 550 Quadratmetern. Die Galerie wurde als Urban-21-Projekt mit Mitteln aus dem EFRE-Strukturfonds der EU und aus dem Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz realisiert. Abschließend wurden 2,6 Millionen Euro investiert. In den ersten beiden Jahren war der Besuch sehr hoch (Presseberichte sprechen von 30.000 Besucherinnen und Besuchern), dann ließ das Interesse nach. Jetzt hat sich nach Aussage der Galerie der Besuch bei 10.000 eingepegelt. Im Jahre 2009 stand die Galerie vor der Zahlungsunfähigkeit.

Willi-Sitte-Galerie

Betreiberkonzept und finanzielle Spielräume

Bei meinem Besuch hatte ich die Gelegenheit zu einem kurzen Gespräch mit der Museologin Sarah Rohrberg, der Tochter des Künstlers. Ich fasse ihre Ausführungen und zusätzliche Rechercheergebnisse zusammen: Galerie und Erweiterungsbau gehören der Stadt Merseburg, die sie der Willi-Sitte-Stiftung für Realistische Kunst kostenlos zur Verfügung stellt. Träger und Betreiber der Galerie ist der Förderkreis Willi-Sitte-Galerie e.V. Der Satzungszweck wird dadurch erfüllt, dass der Förderkreis Ausstellungen mit Werken der bildenden Kunst plant, organisiert und realisiert. Dabei finden regionale Bezüge und die Förderung Junger Kunst Berücksichtigung. Neben regelmäßigen Ausstellungen mit Werken von Willi Sitte gehören zum Galeriebetrieb auch die verschiedensten Veranstaltungen der kleinen Form wie Buchlesungen, Konzerte, Theateraufführungen und Kunstdiskussionen. Jährlich gibt es nur eine Ausstellung. Frau Rohrberg erklärte mir, mehr sei von einer Person nicht zu kuratieren. Allerdings wird die jeweilige Exposition von drei bis vier Ergänzungsausstellungen als regionale oder Junge Kunst flankiert, die im Kontext stehen. 2014 heißt die Ausstellung „Menschen Bilder“, sie wird ergänzt durch Werke von Hassan Haddad, Alexander Bär, Andreas Ohmeyer und Heidi Wagner-Kerkhof/Hannes H. Wagner. Die Willi-Sitte-Stiftung verfügt über ca. 260 Gemälde und 1000 Zeichnungen aus 60 Schaffensjahren. Weitere Bestände vor allem in Halle, Berlin, Leipzig und Dresden werden bei Bedarf abgerufen.

In der Galerie arbeiten zwei Festangestellte, darüber hinaus ist die Stiftung auf viel freiwilliges Engagement angewiesen. Bei Eintrittspreisen von 3,50 € und 2,50 € (ermäßigt) erwirtschaftet die Galerie Einnahmen von gut 30.000 €. Der Förderkreis wirbt kontinuierlich um Spenden. Es gibt mit anderen Einrichtungen, vor allem auf dem Schlossberg, Kombikarten, um Synergieeffekte zu erzielen. Ein Vergleich zum Bilderschloss Biesdorf sei hier angerissen: die beiden Betreiber-Bewerber rechnen mit jährlichen betrieblichen Nebenkosten von 130.000 Euro. Nach Biesdorf müssten also bei gleichen Preisen wie in Merseburg mindestens 40.000 Besucher jährlich kommen. Allerdings ist hier die Ausstellungsfläche drei Mal größer.

Bemerkungen zur Ausstellung „Menschen Bilder“

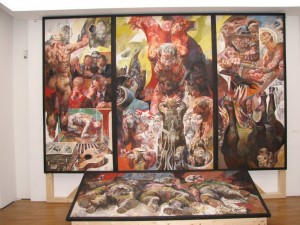

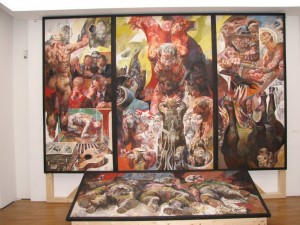

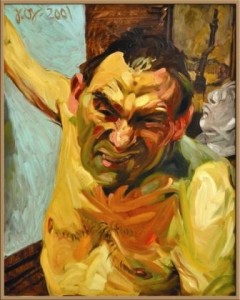

Wer das Werk von Willi Sitte nicht näher kennt, wird sich nur an die Bilder aus den 1970er und 1980er Jahren erinnern, als Sitte in der DDR als Künstler omnipräsent war. So etwa mit seinem Triptychon „Jeder Mensch hat ein Recht auf Leben und Freiheit“, das in dieser Ausstellung im Zentrum steht.

Jeder Mensch hat ein Recht auf Leben…

Darüber hinaus gibt es Bilder zu sehen aus seiner frühen und späten Schaffensperiode, die bisher öffentlich nicht so im Fokus standen.

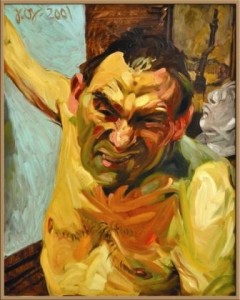

Willi Sitte hatte in seiner Jugend eine Ausbildung als Ornamentzeichner absolviert. Danach war er ein Jahr auf einer Malerschule, ehe er in den Krieg geschickt wurde. Von der Ostfront kam er 1944 nach Italien, wo er mit Partisanen kooperierte und desertierte. Nach Kriegsende blieb er in Oberitalien und studierte italienische Malerei vor Ort. Ein Jahr später rief ihn die Familie zurück nach Nordböhmen: sie musste umsiedeln und kam nach Halle. In Halle traf er auf eine rege Künstlerkolonie und entwickelte seinen Malstil, der sich an Picasso und Fernand Léger orientierte. In den Kunstdebatten der frühen DDR gehörte er zu den Modernisten und wurde kritisiert. So schrieb der damalige 1. Sekretär der Bezirksleitung Halle der SED im Dezember 1962 im ND: „Tatsächlich aber sind mit Recht auch einige Bilder Hallescher Künstler wie von Sitte, Enge und anderen von der Jury zurückgestellt worden, weil sie sich in starkem Maße von der realistischen Kunst entfernten und mit den Mitteln des Modernismus das Menschenbild entstellten. Was für ein hervorragender Künstler könnte Genosse Sitte sein, wenn er sich konsequent für den sozialistischen Realismus entscheiden könnte.“ (zit. nach: Hermann Raum, Bildende Kunst in der DDR, Berlin 2000, S. 108 – 109) Kurze Zeit später hatten sich die Kunstansichten auf beiden Seiten angenähert und Sitte begann seine Karriere. Als Beispiel aus seinem Frühwerk sei hier eine Illustration zu Majakowskis Gedicht „Die auf Sitzungen Versessenen“ gezeigt. Sitte war auch ein Filou.

Im Ausstellungsflyer hatte sich Willi Sitte über seine Menschen-Bilder geäußert: „Andere teilen mit Stillleben oder Landschaft ihre Haltung zur Welt mit, für mich erhielt der Akt (die menschliche Figur) diese Bedeutung. Ich habe mit diesem Gegenstand gesucht, geforscht und experimentiert, um mich zu den Weltereignissen über mein eigenes persönliches Empfinden hinaus äußern zu können.“ Sitte bezeichnete sich selbst als Kommunist, sein Großvater und sein Vater seien nach dem 1. Weltkrieg in Nordböhmen wesentlich an der Gründung der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei beteiligt gewesen. Mit dem Ende der DDR setzte ein gewaltiger Schmäh gegen den Künstler und Verbandsfunktionär ein – seine Klassen-Bilder, seine Arbeiter-Bilder und seine Epochen-Bilder wurden in der Luft zerrissen. Sitte wurde zum Idealtypus des „Staatskünstlers“ erhoben. Er kommentierte spitz: „Ich wusste nicht, dass ich der Verbandspräsident von Widerstandskämpfern war.“

Er arbeitete weiter und sein Alterswerk ist bemerkenswert. Seine Bilder sind wieder übersichtlich und verständlich: der einzelne Mensch muss sich in gesellschaftlichen Verhältnissen bewähren, er verliert auch und resigniert. Und er hebt erneut den Kopf. Lothar Lang, einer der wichtigsten Kenner und Kritiker der bildenden Kunst in der DDR, hat das Werk Sittes achtungsvoll resümiert: „Sein Werk polarisiert: politisches Pathos und antiimperialistisches Klassenkämpfertum in den Programmbildern des sozialistischen Realismus einerseits und Besessensein vom nackten Körper, gemalte Leibeslust als psychologisch bedingte Obsession andererseits. Hier ist Sittes Januskopf, sein Selbstwiderspruch, der Faszination und Konflikt gleichsam provozierte.“ (Lothar Lang, Malerei und Graphik in Ostdeutschland, Leipzig 2002 , S. 117)

Willi Sittes Werk ist am Kunstmarkt präsent. Insbesondere sein graphisches und zeichnerisches Werk, hier insbesondere das erotische, ist begehrt. Er war ein sehr großer Zeichner. Und er ist kein toter Hund.

Für Arbeiter, Schwimmer und Nackte hat sich ein Traum erfüllt, den der Volksmund stets bestritt:

Lieber vom Leben gezeichnet, als von Sitte gemalt.

Giebelbild am Bahnhof (nicht von Sitte!)

Saale unterhalb der Galerie

(Axel Matthies)

Eine Busrundfahrt zu Kunstwerken im öffentlichen Raum des Bezirkes Marzahn-Hellersdorf fand am 10. Mai dieses Jahres statt. Drei Stunden lang führte der Kunsthistoriker Martin Schönfeld vom Büro für Kunst im öffentlichen Raum in Berlin 20 hochinteressierte Gäste durch den Bezirk. Die Route führte zu ausgewählten Kunstwerken, die sowohl in den Großsiedlungen in der DDR-Zeit als auch nach 1990 entstanden sind. Veranstaltet wurde die Rundfahrt von der Volkshochschule Marzahn-Hellersdorf und unserem Verein Stiftung OST-WEST-BEGEGNUNGSSTÄTTE Schloss Biesdorf e.V. im Rahmen einer Vortragsreihe zu Geschichte und Zukunft des Schlosses Biesdorf. Da das Schloss künftig Gegenwartskunst ausstellen wird, war diese Tour ein spezieller Zugang dafür.

Start war im alten Rathaus Marzahn. Hier wurde zuerst das Standesamt besichtigt. Martin Schönfeld informierte über die beiden Hauptkunstwerke am Ort: die Fruchtbarkeitsgöttin von Peter Makolies und die textilen Applikationen von Nora Kaufhold im Trauzimmer. Die Fruchtbarkeitsgöttin ist eine kleine Plastik, deren Bauchraum geöffnet ist, aus dem fünf kleine Babys herausschauen. Die textilen Applikationen geben dem Zimmer eine warme und zugleich unbeschwerte Atmosphäre. Anschließend ging es nach unten: in den Ratskeller. Die meisten Gäste waren schon einmal dort zu Gast gewesen. Nun mussten sie Spinnenweben beiseiteschieben, denn das Restaurant ist seit zwanzig Jahren geschlossen. Aber im Lichte der Notbeleuchtung war die Ausstattung des Kellers noch gut zu erkennen. Sechs Figuren von Peter Makolies stimmten die Gäste auf einen Ort der Heiterkeit und des Genusses ein.

Im Ratskeller

Fruchtbarkeitsgöttin Fruchtbarkeitsgöttin |

Anschließend ging es mit dem Bus zur Marzahner Promenade. Die Tour fuhr die Dr. Hermann Gruppe als Vereinsmitglied. Zuerst grüßte das „Denkmal für die Erbauer Marzahns“ von Karl Hillert und Karl Günter Möpert von seinem neuen Standplatz am künftigen Marktplatz in der Promenade. Martin Schönfeld bezeichnete die beiden als lockere Typen, die selbstbewusst um sich blicken. Ich möchte wieder den Soziologen Wolfgang Engler zitieren, der über den Arbeiter in der DDR folgendes schreibt: Arbeiter „strahlen eine aproblematische Sicherheit aus, wie sie nur Menschen eigen ist, die das Fürchten sozial nie gelernt haben… So werden Arbeiter nie wieder blicken.“ Der gesellschaftstheoretische Kontext ist bei Engler komplexer, aber diese Beobachtung stimmt. Wer heute im Berufsverkehr mit der S7 nach Ahrensfelde oder mit der M6 von Marzahn nach Hellersdorf fährt, wird diesen Blick nicht mehr finden. Genau den gegensätzlichen Gestus strahlen aber die beiden Arbeiter aus. Kalle und Dieter könnten sie heißen; sie gucken mal gerade, ob die Bauarbeiterversorung schon offen ist oder ob die angekündigte Betonlieferung endlich kommt. Und wenn nicht heute, dann machen sie halt Feierabend. Dem Taktstraßenleiter bleibt nichts anderes übrig: „Wenn keen Material kommt, machen wa fuffzehn.“

Erbauer Marzahns

Danach zog die Gruppe weiter zu den Giebelmosaiken von Walter Womacka „Arbeit für das Glück des Menschen“ und „Frieden“. Beide Mosaiken sind großartiges Handwerk. Von den älteren Ostdeutschen werden die Kunstwerke Womackas geschätzt. Ich bin offen gesagt kein großer Freund dieser Giebelarbeiten. Themen wie Glück, Frieden und Arbeit sind sehr komplexe Themen, die „symbolisch“ schwer darstellbar sind. Als Gegenentwurf zu solch einem komplexen Thema ist mir Wolfgang Mattheuers „Jahrhundertschritt“ erwägenswerter.

Arbeit für das Glück des Menschen

Unmittelbar vor dem Freizeitforum dann eine sehr wichtige Arbeit der Bildhauerin Ingeborg Hunzinger: die drei Figuren „Die Geschlagene/Die sich Aufrichtende/Der sich Befreiende“ mit dem Titel „Denkmal für Kommunisten und antifaschistische Widerstandskämpfer“. Die drei Figuren stehen ganz offensichtlich für die meisten der das Freizeitforum Marzahn betretenden Menschen beziehungslos zu ihnen im Raum. Unser Verein möchte daher anregen, die Künstlerin mit einer kleinen Platte zu ehren, auf der ihr Name und der Titel des Kunstwerkes genannt werden. Ingeborg Hunzinger war eine bedeutende deutsche Künstlerin, die selbst aktive Antifaschistin war. Zu Ehren ihres 100. Geburtstages am 3. Februar 2015 wäre dies ein überzeugender Beweis des Bezirkes für seine demokratische und antifaschistische Grundhaltung. Im Bezirk stehen weitere Plastiken der Künstlerin, darunter die Skulptur „Die Sinnende“ im Schlosspark Biesdorf.

Die Gruppe, vorn die Geschlagene

Anschließend besichtigte die Gruppe die großen Deckengemälde im Arndt-Bause-Saal des Freizeitforums Marzahn, deren Schöpfer Peter Hoppe war. Auf 400 qm werden die Tageszeiten Morgen, Mittag, Abend sowie der Traum reflektiert. Mit heller Farbigkeit und großzügiger Malweise verleiht das Werk dem Saal eine besondere künstlerische Leuchtkraft. Es gibt in Berlin aus jüngerer Zeit kein vergleichbares großes Deckengemälde. Peter Hoppe, der einem breiten Publikum nicht so bekannt ist, ist im Bezirk mit weiteren großflächigen Giebelgestaltungen vertreten. 1993 stiftete er der Dorfkirche Wölsickendorf (Landkreis Barnim) ein selbst gemaltes Altarbild.

Abschließend fuhr der Bus mit den Kunstenthusiasten nach Hellersdorf, wo Kunstwerke aus den 1990er Jahren besichtigt wurden. Der Wohnungsbau im damaligen Bezirk Hellersdorf war zur Wende noch nicht abgeschlossen. Die Gestaltung der öffentlichen Räume wurde daher insbesondere in der Verantwortung der damaligen Wohnungsbaugesellschaft Hellersdorf realisiert. Diese hatte ein anderes Verständnis von Kunst am Bau. So aber entstand in Hellersdorf ein gegenüber Marzahn eigener künstlerischer Charakter, der von der Bevölkerung angenommen wurde. Zum Abschluss führte Martin Schönfeld in die sogenannte Zwischenablage auf dem Hof des Dienstgebäudes in der Riesaer Straße, wo abgebrochene Kunstwerke gesammelt werden. Hier konnte sich die Gruppe noch einen Eindruck verschaffen, wo Bauten abgerissen wurden, aber Kunstwerke erhalten blieben. Auch dies war ein eigener zeitgeschichtlicher Eindruck.

In der Ablage In der Ablage |

Mehr als 460 solcher Kunstobjekte hat die Statistik kartiert: Wandmalereien an Wohngebäuden, Schulen oder Kitas, Skulpturen in Parkanlagen, mit Keramiken gestaltete Hauseingänge, kunstvolle Installationen. Leider wurden Dutzende zerstört oder sind dem Abbruch von Gebäuden zum Opfer gefallen. Dennoch sind sich Kunsthistoriker sicher, dass diese so dichte Gestaltung eines großen Stadtraumes mit künstlerischen Werken einmalig in Deutschland, ja in Europa sei.

Giebel in Kaulsdorf Nord

Abschließend seien mir ein paar grundsätzliche Gedanken gestattet. Architekturbezogene Kunst war inhärenter Bestandteil des komplexen Wohnungsbaus, der Wohn- und Gesellschaftsbauten, die technische Infrastruktur sowie den Verkehrsbau plante und gestaltete. Kunst hatte dabei insbesondere die Aufgabe, die Wohn- und Gesellschaftsbauten besser unterscheidbar zu machen – sie zu individualisieren. Denn die Außenwände, die aus den Plattenwerken geliefert wurden, wirkten oft dunkel oder fahl. Man kann dies auf historischen Fotos gerade bei 11-Geschossern gut nachvollziehen. Durch die Kunst bekamen die Gebäude ein freundliches Gesicht. Da Kunst am Bau natürlich auch eine serielle Frage ist, muss man durchaus einräumen, dass nicht jede Kita oder jede Schule das Kunstwerk an seine Eingangstür bekam. Dies wird in der Dokumentation „Kunst in der Großsiedlung“ durchaus deutlich. So wurden schnell oder zu schnell Kunstwerke entsorgt. Eine ganz wichtige Frage ist die nach der Haltbarkeit der Objekte. Viele sind aus Sandstein oder als Mosaikwerke aufgestellt worden. Vor 30 Jahren hat sich niemand mit der Frage beschäftigt, wie diese wohl im Jahre 2014 aussehen werden. Bei einigen ist die Abnutzung, verschärft durch Vandalismus, so hoch, dass man sie kaum noch als Kunstwerke wahrnimmt.

Der Bezirk Marzahn-Hellersdorf bekennt sich zu den überkommenen Kunstwerken im öffentlichen Raum. Innerhalb des EU-Projektes LHASA (Large Housing Area Stabilisation Action) hat er die Werke kartiert und nach ihrem Zustand geschätzt. In einer zweiten Phase sollen gefährdete Kunstwerke konservatorisch gesichert werden. Nicht alle Objekte werden jedoch überleben können. In der Großsiedlung werden Wohnbauten weiterhin energetisch saniert. Dies ist auch ein eigener Wert zur Klimastabilisierung, der im Zweifelsfall durchaus gegen Kunst am Bau ermächtigt werden kann. Aber es besteht gute Hoffnung, dass sich die Situation stabilisiert und verbessert. Der Vandalismus hat signifikant nachgelassen. Junge Familien ziehen in die Großsiedlung, die den Zusammenhalt in den Kiezen verbessern. Sicher wird das auch den Kunstwerken nutzen, wieder in den Fokus der Bewohner zu gelangen. Denn man kann mit diesen Kunstwerken auch spielen…

(Axel Matthies, Stiftung OST-WEST-BEGEGNUNGSSTÄTTE Schloss Biesdorf e.V.)

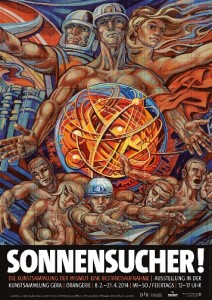

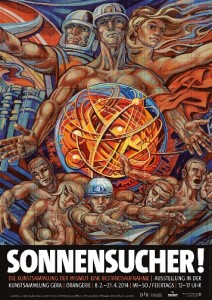

Die Stadt Gera, ein wichtiger Ort der Wismut in Ostthüringen, zeigte zwischen dem 8. Februar und 21. April 2014 Werke aus dem Bestand der Wismut GmbH in der städtischen Orangerie. Die Ausstellung „Sonnensucher“ vereinte rund 150 Werke, darunter von Lutz R. Ketscher, Gottfried Bräunling, Alexandra Müller-Jontschewa, Bernhard Heisig, Hans Hattop, Werner Petzold, Fritz Eisel, Werner Tübke und Volker Stelzmann. Die Ausstellungsleitung zählte fast 5000 Besucher und war mit dieser Zahl sehr zufrieden. Kutatiert wurde sie von Holger Peter Saupe und Paul Kaiser. Der Begriff Sonnensucher meint Uran als Sonne in den Händen friedliebender Menschen.

Eingang zur Orangerie

Titelseite des Katalogs

Eine der wichtigsten Sammlungen von Kunst aus der DDR

Die Kunstsammlung der Wismut GmbH (vormals SDAG) ist die umfangreichste Kunstsammlung eines DDR-Unternehmens. Mit 4.209 Werken von 450 Künstlern, darunter mehr als 280 Gemälden, kann der Fundus dieser Sammlung sinnvoll mit dem Umfang eines bezirklichen Kunstmuseums in der DDR verglichen werden. Die Künstlerliste setzt Schwerpunkte auf die sächsischen Malschulen (und Kunstakademien) in Leipzig und Dresden und bindet die großen Namen der DDR-Kunst ebenso wie die Akteure der Nachfolgegenerationen ein.

Die zwischen 1959 und 1989 in der SDAG Wismut angelegte Kunstsammlung korrespondierte anfangs mit der kulturpolitischen Kampagne des „Bitterfelder Weges“ (1958 – 1964). Später entstanden enge Kontakte zur Hochschule für Graphik und Buchkunst in Leipzig und der Hochschule für bildende Künste in Dresden. Durch diese gelangten zahlreiche Werke in die Sammlung. Durch die ökonomischen Sonderbedingungen in der Wismut und die hier relational zu anderen „gesellschaftlichen Auftraggebern“ erweiterten Ankaufs- und Auftragsbudgets wurde die Wismut zu einem attraktiven Vertragspartner für viele der im Verband Bildender Künstler vertretenen Künstler.

Die Ausstellung folgt keiner strengen Chronologie, sondern strukturiert sich nach thematischen Feldern. Dabei wird auch die Kunstförderpraxis der Wismut im Zusammenhang kulturpolitischer Zielstellungen dokumentiert. Die Schau rekonstruiert exemplarische Kunstaufträge, die Ausrichtung von Kunstausstellungen und Pleinairs wie auch die Vergabe eines eigenen Kultur- und Kunstpreises. Das Begleitprogramm und der Katalog thematisieren ebenso die nach 1989 einsetzende (und 2011 eskalierende) Debatte um den künstlerischen Wert und die noch ungeklärte Zukunft der Wismut-Kunstsammlung.

Erwartungen und Erträge

Ich bin zu dieser Ausstellung ohne Erwartungen gefahren, merkte aber schon in den ersten beiden Räumen, dass sie mit „Auftragskunst“ überhaupt nicht abgegolten ist. Es gibt mindestens drei Ebenen, über die nachzudenken wäre.

Die erste Ebene ist relativ leicht zu erkennen. Es sind die Gemälde der 1950er und 1960er Jahre. Drei Motive dominieren hier. Das eine ist das Porträt des Arbeiters. Statt des Herrschers oder des Wirtschaftsführers steht nun der Arbeiter vor der Staffelei des Künstlers. „Ich bin Arbeiter, wer ist mehr?“, lautet die Botschaft. Doch das Schöne ist anders: meistens sind die Porträtierten schüchtern, unsicher oder genervt. Keine „Wer ist mehr?“-Attitüde, eher die Frage an den Künstler: biste bald fertig? Das zweite Motiv zeigt die neue Zusammenarbeit von Ingenieuren und Arbeitern. Da stehen sie gemeinsam um einen großen Tisch und besprechen einen Plan. Alles sehr statisch, aber eines ist zu sehen: Ingenieure und Arbeiter begegnen sich auf Augenhöhe. Das sollte der Anfang sein. Das Motivsujet bleibt bis zum Schluss. Jetzt stehen alte berentete Bergmänner mit vielen Orden an der Brust für ihr Lebenswerk und für das Werk der Wismut. Jüngere Porträtierte sind nun zusehends selbstbewusster und grinsen auch schon mal vielsagend. Ein drittes Motiv ist die Zukunftsgläubigkeit. Nahezu idealtypisch mehrfach dargestellt in Bildern mit Titel wie: Friedliche Nutzung der Atomkraft oder Vision der Sonnensucher. Diese verschwindet Ende der 1970er Jahre. An ihre Stelle treten zunehmend Fragen der Zerstörung der Umwelt.

Die zweite Ebene ist die Darstellung von Arbeitsprozessen. Diese Prozesse werden nirgends geschönt. Bergbau ist ein harter Job, daran gibt es keinen Zweifel. Aber ohne harte Arbeit kein Uran. Das war die Philosophie aller Wismut-Kumpel und darauf sind sie heute stolz. Was man nicht sieht, und darüber gibt es nur wenig explizite Kunst, sind die weitgehend optimal gestalteten Arbeits- und Lebensbedingungen. Schichtbusse zur Arbeit, Arbeitsbekleidung, Duschen nach der Schicht, Werkessen, Klubhäuser, Ferienheime, Krankenhäuser und Sanatorien sind ein wesentlicher Bestandteil des Wismut-Mythos. Die Arbeit unter Tage war fordistisch organisiert, da gab es keinen System-Unterschied. Den Unterschied ausmachen würde daher ein komplexes Bild: Wismut-Kumpel im zentralen Ferienheim Zinnowitz auf Usedom. Der Soziologe Wolfgang Engler hatte bei seinen tiefschürfenden Analysen der Ostdeutschen den Begriff der „arbeiterlichen Gesellschaft“ geprägt und definiert. Im Zusammenhang zwischen Produktion und die sie flankierenden Bedingungen schreibt er: Die ostdeutschen Betriebe „verhöhnten die elementarsten ökonomischen Notwendigkeiten, aber sie setzten die Menschen in den Stand, Beruf und Familienleben miteinander zu versöhnen, regten ihre kulturellen Interessen an und trugen den sozialen Austausch weit über die engen Grenzen der Arbeitswelt hinaus“. (Die Ostdeutschen als Avantgarde, Berlin 2004, S. 117) Dieser Aspekt des Staatssozialismus, der nach damaliger Sprachregelung „2. Lohntüte“ hieß, ist vielleicht bisher zu wenig beachtet, damals möglicherweise als banal betrachtet worden. Im Bewusstsein geblieben sind ausgebrannte Menschen nach der Schicht, die lesenden Arbeiter oder die feiernde Brigade.

Frank Ruddigkeit, Arbeitstag eines Bergmannes 1986 – 1989

Kurt Pesl, Werkstatt unter Tage

Lutz R. Ketscher, Schichtbus

Die dritte Ebene widmet sich der Inanspruchnahme der Landschaft insbesondere durch Aufschichtung riesiger Abraumhalden. Es könnte eine Darstellung von Krankheitsrisiken durch den Uranabbau geben, die insbesondere durch Silikose und die „Schneeberger Krankheit“ (Bronchialkarzinome) geprägt waren. Das war sicher nicht gewollt, darüber gibt es jedoch weltweit keine Kunst. Explizit tauchen die Namen Schlema und Ronneburg in den Bildwerken auf. Beide Orte stehen für eine exzessive Ausbeutung der Natur, geben aber auch ein gutes Beispiel für die Renaturierung der Abbaustätten und könnten in einer weiteren Ausstellung als Spannungspole figurieren.

Peter Kraft, Halden bei Ronneburg

Viktor Makejew, Sonne über dem Schacht

Die Zukunft der Sammlung

Die Ausstellung verstand sich als Beitrag zu einer längeren Diskussion um die Zukunft der Wismut-Sammlung. Experten, so heißt es, sind sich einig über die Qualität der Kunstwerke. Es braucht jedoch neue Strukturen, in denen die Sammlung bestehen und gepflegt werden kann. Die Wismut GmbH wird nach Beendigung der Renaturierungsarbeiten im Erzgebirge und Ostthüringen ihre Existenz beenden. Denkbar wäre die Form einer Stiftung. In einer solchen Form besteht die Willi-Sitte-Galerie in Merseburg. In einem weiteren Beitrag werden wir in Kürze über diesen Kunstort berichten.

(A. Matthies, Stiftung OST-WEST-BEGEGNUNGSSTÄTTE Schloss Biesdorf e. V.)

Drei Monate lang wird in unserem Bezirk die Ausstellung „INNENANSICHTEN WELTBETRACHTUNGEN“ mit dem unbescheidenen Untertitel „GEGENSTÄNDLICHE KUNST IN DEUTSCHLAND“ zu sehen sein. Die Ausstellung in der Hellersdorfer Pyramide ist bis zum 5. Juli geöffnet. Kurator ist der Kunstwissenschaftler Dr. Kuno Schumacher, die Ausstellung ist ein gemeinsames Projekt von Zentrum für Kultur- und Zeitgeschichte und Ausstellungszentrum Pyramide, gefördert aus Mitteln des Bezirkskulturfonds Marzahn-Hellersdorf.

Überwundene Sprachlosigkeit

In der Einführung des Kataloges der Ausstellung schreibt Dr. Schumacher: “Gegenständliche Kunst weckt Erinnerungen an Marksteine der Kultur, stellt Identität her und vermag das einzelne Kunstwerk einmalig zu machen. Daher kommt auch das wachsende Unbehagen über die Beliebigkeit der Gestaltzeichen, deren Sinn sich in ihrer Existenz selbst erschöpft. Reine Abstraktion treibt die Geschichte ins Vergessen.“ Damit ist der Stellenwert der Ausstellung begründet und er stellt sich ohne Nervosität gegen den sogenannten Bilderstreit, wie er in der westdeutsch dominierten Debatte in der Weimarer Exposition „Offiziell und Inoffiziell – Die Kunst der DDR“ 1999 kulminiert war. Schumacher gibt ganz selbstverständlich 50 Künstlern aus 10 Bundesländern, die sich der gegenständlichen Kunst verpflichtet fühlen, hier Platz für eine Gesamtschau mit 112 Werken. Dazu merkt er ebenfalls im Katalog an: „Beglückendes Erlebnis waren für den Kurator die Besuche in vielen Ateliers. So ist an erster Stelle den Künstlern für ihre bereitwillige Kooperation und vielfältige praktische Hilfe mit Auskünften und Literatur zu danken.“

Viele Entdeckungen, manche Wiederbegegnung

Und es gibt eine Reihe von Entdeckungen zu machen. Neben bekannten ostdeutschen Künstlern wie den Mattheuers, Hachulla, Förster, Metzkes, Pfeifer, Sitte oder Heidrun Hegewald findet sich eine Reihe von westdeutschen Künstlern, die hier überwiegend nur Spezialisten bekannt sein dürfte. An der Spitze Matthias Koeppel, der als Berlin-Historiograph gilt und sich von der Romantik inspirieren lässt.

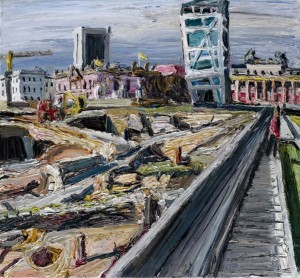

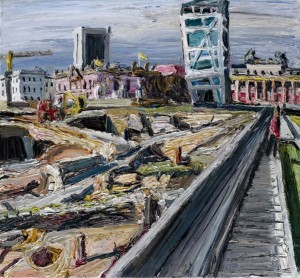

Bild: Der ehemalige Palast der Republik

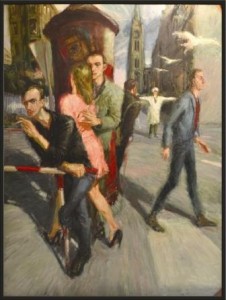

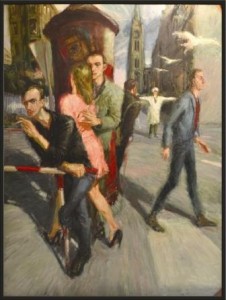

Dabei sind stets ironisch-kritische Grundierungen erkennbar. Koeppel hat gegenwärtig eine große Werkschau im Ephraim-Palais. Neben ihm gleichberechtigt Johannes Grützke, beide Gründer der Künstlergruppe „Schule der Neuen Prächtigkeit“ in Berlin.

Bild: Nackter Oberkörper

Grützke hat in Frankfurt am Main ein großes Auftragswerk „Der Zug der Volksvertreter zur Paulskirche“ fertig gestellt. Weitere Künstlerinnen und Künstler, die ich nennen möchte, sind Michael Lassel, Christine Reinckens, Norbert Wagenbrett, Hans-Peter Szyszka, Nicola Klemz, Christopher Lehmpfuhl, Erhard Göttlicher, Atsuko Kato und Sigurd Kuscherus.

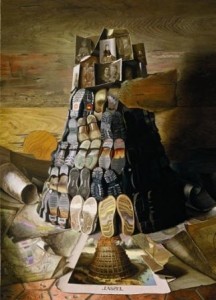

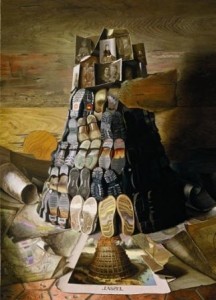

Bild: Turmbau zu Babel

Bild: Humboldt-Box

Eigentlich sind alle 112 Werke einer besonderen Betrachtung wert. Kein Bild ist statisch oder eindimensional: sie sind magisch oder surreal, expressiv oder fotorealistisch. Der Kurator bestätigt den Künstlern den „Wunsch, sich mitzuteilen, in konkreten Formen und Bildkompositionen metaphernreich dem künstlerischen Schaffen Welthaltigkeit zu verleihen“. Und er fasst zusammen: „Dass jede Generation sich des Lebens Reichtum, Vielfalt und Weite neu erringen muss, bedarf der konkreten Formen in unserer konkreten Weltwahrnehmung. Es ist existenziell schlechthin, was gegenständliche Kunst immer jung bleibend leistet.“ Dieses Statement ist auch sinngebend für das künftige Bilderschloss Biesdorf und seine Ausstellungen.

Gegenständliche Kunst am Markt

Am Ende eines Rundganges stellte ich dem Kurator die Frage nach dem Marktwert dieser Bilder. Ich zeigte auf zwei und Dr. Schumacher meinte, diese würden durchaus 30.000 oder 40.000 € erbringen. Gegenständliche Kunst hat selbstverständlich ihren Wert. Es gibt in der Ausstellung auch ein Bild von Neo Rauch. Rauch hat für eine Reihe von Bildern in den USA jeweils Preise um eine Million Dollar erzielt. Brad Pitt hat ein Bild im Wert von 680.000 € erworben. Das Gemälde „Die Kreuzung“ wurde allerdings bereits 1984 vom Kulturfonds der DDR bezahlt.

Bild: Die Kreuzung

Große Ausstellung für viele Besucher

Mir ist aufgefallen, dass ich die Ausstellung unterschätzt habe. Erst Tage später, auch nach einigen Blicken in den Katalog, habe ich die Bilder noch einmal auf mich wirken lassen. Es gibt immer neue Eindrücke und auch beim Nachschlagen der Künstlerinnen und Künstler erfährt man weiteres und vertiefendes. In dem Sinne kann man der Ausstellung bei freiem Eintritt und zehn Stunden Öffnungszeit täglich, außer Sonntag, nur viele Besucher wünschen. Eine solch wichtige Ausstellung von nationalem Rang wird es so schnell in Marzahn-Hellersdorf nicht wieder geben.

Ausstellungszentrum Pyramide: Riesaer Str. 94, 12627 Berlin.

Der Eintritt ist frei.

Es gelten erweiterte Öffnungszeiten: Mo-Sa, 10-20 Uhr.

Zur Ausstellung erscheint ein Katalog zum Preis von 18,00 €. Die Ausstellung schließt am 5.7.2014.

Führungen mit dem Kurator jeden Mittwoch 16 Uhr und nach Vereinbarung 030/902934163.

http://ausstellung.zga-berlin.de oder www.ausstellungszentrumpyramide.de

(Axel Matthies, Stiftung OWB Schloss Biesdorf e.V.)

Zur Geschichte des Schlosses in den letzten 60 Jahren

Am 13. Januar fand ein weiterer Vortrag zur Entwicklung des Schlosses und Park Biesdorf in den Jahren seit Ende des 2. Weltkrieges statt. Veranstalter waren wieder die Stiftung OST-WEST-BEGEGNUNGSSTÄTTE Schloss Biesdorf e.V. und die Volkshochschule Marzahn-Hellersdorf. Frank Holzmann, der langjährige Geschäftsführer von BALL e.V., musste absagen, so dass der Vorsitzende der Stiftung, Dr. Heinrich Niemann, diesen Part übernahm.

Am 21. April 1945 marschierten die Truppen der Roten Armee im Eiltempo durch die Außenbezirke der damaligen Reichshauptstadt Richtung Zentrum. In heftigen Gefechten gab es noch einmal viele Tote auf beiden Seiten. Mehr als 200 Soldaten und Offiziere der Roten Armee wurden nach Kriegsende im Schloßpark bestattet. Dazu wurde der Park zum großen Teil eingefriedet. Das Schloss, in dem zuletzt die Polizei von Biesdorf, die Ortsgruppe der NSDAP und weitere Behörden untergebracht waren, wurde offensichtlich von diesen in Brand gesteckt. Rote Armee und lokale Kräfte sicherten sehr schnell das Ensemble und setzten es in nutzungsfähige Verhältnisse. Jetzt waren Schloss und Park Begräbnisstätte – das Objekt war geschützt. So konnte vermutlich auch ein Massenabholzen von Bäumen, wie in der gesamten Stadt geschehen, hier verhindert werden. So stehen noch heute eine geschützte Rotbuche und eine Zerreiche im Park, die schon Ende des 19. Jahrhunderts gepflanzt worden waren. Im Jahr 1958 wurden die gefallenen Soldaten exhumiert und auf den Parkfriedhof Marzahn umgebettet.

Damit begann auch eine neue Zeit für Schloss Biesdorf. In diesen Jahren hatte auch der Bildhauer Erwin Köbbert im Schloss sein Atelier: er ist der Schöpfer von Figuren, die noch heute im Bezirk stehen wie die „Schwurhand“ im Parkfriedhof Marzahn oder das Nilpferd „Knautschke“ im ehemaligen Werner-Bad.

Das Schloss entwickelte sich nun zu einer wichtigen kulturellen Einrichtung im Osten des Stadtbezirkes Lichtenberg. 1959 wurde im Schloss der 1. Dorfklub Berlins gegründet. Parallel entstanden im Park eine kleine Plansche sowie eine große Freilichtbühne mit 2000 Plätzen. Beliebt waren die Ferienspiele für die Kinder der Lichtenberger Schulen. Im Schloss selbst wurde das beliebte Kaminzimmer eingerichtet. Unter diesen Voraussetzungen wurde das Schloss Biesdorf zu einem attraktiven und bekannten Kultur-Fleckchen Erde in Ost-Berlin. Ab 1979 erhielt das Schloss den Status eines Kreiskulturhauses für den neuen Bezirk Marzahn.

Mit der Errichtung der Großsiedlung Marzahn wird der Park dann zu einem Eventtempel: Rassehundeschauen, Jahreszeitenfeste, Jahrestagsfeste… Manchmal sind bis zu 30.000 Besucher im Park. Die Menschen brauchen Feste, manchmal geht jedoch die Beziehung zu einem historisch gewachsenen Emsemble verloren. Die Verantwortlichen erkennen die Gefahr und stellen das Ensemble unter Denkmalschutz und: Sie sehen es Mitte der 80er Jahre des 20. Jhd. als Aufgabe, das Schloss wieder aufzubauen. Aber wie so oft fehlt es an geeigneten Kapazitäten, das Gebäude nach denkmalgerechten Kriterien wieder her zu stellen.

Nach 1990 schlagen anfängliche Versuche des Bezirksamtes fehl, für das Schloss geeignete Investoren zu finden. Ab dem Jahr 1991 kommt es vor allem im Park durch die Initiative von Bürgerinnen und Bürgern und der lokalen Politik dann zu praktischen Schritten der Veränderung. Als Schwerpunkt werden die alten Wegebeziehungen und der Fontänenteich wieder her gestellt. Dazu wurden bauliche Reste beseitigt, die nicht zum historischen Emsemble gehören. Sehr intensiv führte sich Klaus von Krosigk, der Leiter der Gartendenkmalpflege im Landesdenkmalamt Berlin, in diese Prozesse ein. Es entstehen nützliche Kontakte zur Deutschen Stiftung Denkmalschutz, die sich später für die Schlosssanierung als Schlüsselfunktion erweisen sollen.

Von ganz besonderer Bedeutung für das Ensemble war die Einsetzung eines freien Trägers für dessen Betreibung: BALL e.V. übernimmt seit 1994 mit viel Tatkraft und Verantwortung diese Aufgabe nunmehr als Sozial-Kulturelles Stadtteilzentrum Biesdorf. Zuerst geht es um die Konzipierung neuer Angebote und Veranstaltungsformate. Durch Arbeitsfördermassnahmen werden die notwendigen Mitarbeiter gewonnen. So können durch eine vielfältige Nutzung weitere Gefährdungen des Gebäudes geblockt und beendet werden.

Auf die denkmalgerechte Sanierung von Aussenhülle und Schlossturm von 2002-2007 bei laufendem Betrieb durch die Stiftung OST-WEST-BEGEGNUNGSSTÄTTE Schloss Biesdorf e.V. sei hier nur verwiesen.

Auch das bürgerschaftliche Engagement wird nun im Schloss intensiv befördert. Vor allem im Bürgerhaushaltsverfahren kann das Soziale Stadtteilzentrum Biesdorf beeindruckende Ergebnisse vorweisen.

Die Bilanz der Arbeit in den nunmehr 20 Jahren liest sich so: Etwa 250 Schlosskonzerte, 220 Lesungen und historische Vorträg und 157 Kunstausstellungen sind nur eine Auswahl des breiten Kulturangebots. Sie beweisen, dass BALL e.V. dem gesamten Emsemble permanent Leben eingehaucht hat. Viele Treffen zwischen Bürgerinnen und Bürgern, der lokalen und der Landespolitik zeigten, dass das Schloss in allen Teilen des Bezirkes, in den unterschiedlichen politischen Milieus angenommen ist und Stolz auf das gemeinsam Erreichte zu verzeichnen ist.

Das Jahr 2016 soll dann die Krönung werden und Schloss Biesdorf zu einem nationalen und internationalen Treffpunkt für eine Kunstgalerie, für einen „Bilderstreit“ machen. Das ist dann ein ganz normaler Schritt in eine neue Qualität. Dass dafür die Öffentliche Hand, also Bezirk und Land Berlin, eine undelegierbare Verantwortung tragen, ist eine wesentliche Schlußfolgerung aus der kulturellen Nutzungsgeschichte des Schlosses Biesdorf.

Denn das Schloss Biesdorf war immer ein Ort der Kultur.

Nächster Termin:

„Das Galeriekonzept im wiederaufgebauten Schloss Biesdorf“

10. Februar, 18.30 Uhr

Stadtteilzentrum Biesdorf, Alt-Biesdorf 15, 12683 Berlin

Der Verein Stiftung Ost-West-Begegnungsstätte Schloss Biesdorf und die Volkshochschule Marzahn-Hellersdorf setzten ihre Veranstaltungsreihe zum Wiederaufbau des Schlosses Biesdorf am 16. Dezember 2013 mit dem Vortrag „Das Projekt ‚Bildatlas: Kunst in der DDR‘ und die Diskussion zur Kunst in der DDR“ fort.

Im Stadtteilzentrum Biesdorf, Alt-Biesdorf 15, konnte die Kulturwissenschaftlerin Brigitta Möller zahlreiche interessierte Bürgerinnen und Bürger begrüßen, die anschließend auch sehr intensiv diskutierten.

Der Bildatlas „Kunst in der DDR“ ist in einem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Verbundprojekt in den Jahren 2009 bis 2012 entstanden. Vier Partner, die Technische Universität und die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, das Zentrum für Zeitgeschichtliche Forschung in Potsdam und das Kunstarchiv Beeskow haben bis zum Projektende mehr als 20.000 Gemälde aus 162 Sammlungen erfasst. Das Resultat ist unter www.bildatlas-ddr-kunst.de zu besichtigen.

Frau Möller war während der gesamten Projektzeit für das Kunstarchiv Beeskow dabei, die Kunstwerke für den Atlas aufzufinden, zu ordnen und die erforderlichen Daten zusammenzutragen. So konnte sie Zusammenhänge und Details unterhaltsam skizzieren. Ein prägender Eindruck war für sie, dass das Projekt von westdeutscher Seite eher als Alibi angelegt und von einer Fortführung des Projektes bisher ausdrücklich nie die Rede war, obwohl das Sammeln und Sichten noch nicht abgeschlossen sei. Manche Besuche in Depots, die unter staatlicher Aufsicht stehen, mussten mit List arrangiert werden. Dennoch ist die Materiallage nun eine ganz andere. Sie zitierte den Kunstwissenschaftler Paul Kaiser, der sich vor allem von der Qualität der außermusealen Sammlungen beeindruckt zeigte, insbesondere der damaligen volkseigenen Betriebe. Kaiser sieht in dem Maler Joachim Völkner eine Entdeckung. Völkner, der 1986 starb, hatte in der DDR nur eine einzige Personalausstellung in der Berliner Galerie „Weißer Elefant“. Ein Teil seines Werkes ist unter http://www.magnetberg.de/Voelkner/Katalog-1986.pdf zu besichtigen.

Das Projekt „Bildatlas“, so Frau Möller, sei nicht unumstritten gewesen. Matthias Flügge, langjähriger Kunstkritiker in der DDR und jetzt Rektor der Kunsthochschule Dresden, findet es „sinnlos aufgeblasen“. Wenn, dann müsse an die Kunst im Westen dieselben Fragen gestellt werden. Das Argument, in den Museen sei keine DDR-Kunst zu sehen, hält der Kunsthistoriker darüber hinaus für „blanken Blödsinn“. An diesem Thema entspann sich dann die Diskussion am Vortragsabend; sie lief weiter zu den Bedingungen der Kunstproduktion in der DDR und nahm sichschließlich des Themas des noch weitgehend unerschlossenen druckgrafischen Werkes an. Hier müsste ein hundertausendfaches Gesamtwerk aufbereitet werden. Kenner unterstrichen, dass die DDR-Kunst möglicherweise ein bedeutenderes druckgrafisches Werk als die Malerei hinterlassen habe.

Dr. Heinrich Niemann bedankte sich abschließend bei Frau Möller für ihren fundierten Vortrag.

Schon am Montag, 13. Januar 2014, 18.30 Uhr, zum Thema „Das Ensemble Schloss und Park Biesdorf – ein kulturelles Zentrum im Osten Berlins – Geschichten seiner Nutzung“ und dann im Februar stehen weitere Vorträge im Stadtteilzentrum Alt-Biesdorf 15 an.

Die Stiftung OST-WEST-BEGEGNUNGSSTÄTTE Schloss Biesdorf e.V wird sich in der nun beginnenden Bauphase weiter für das Projekt Wiederaufbau Schloss Biesdorf engagieren. Denn ab 2016 sollen in der neuen Galerie in Biesdorf viele Künstler aus der DDR entdeckt oder wieder entdeckt werden.

Über das künftige Aussehen und die vorgesehene neue Raumstruktur des wiederaufgebauten Schlosses Biesdorf sowie die ersten praktischen Baumaßnahmen gibt die Architektin Prof. Ing Mara Pinardi in einem Vortrag am Montag, 14. Oktober 2013, um 18.30 Uhr im Stadtteilzentrum am Schloss Biesdorf, Alt Biesdorf 15, wenige Schritte vom Schloss entfernt, Auskunft.

Der Vortrag setzt die Vortragsreihe fort, die der Verein „Stiftung Ost-West-Begegnungsstätte Schloss Biesdorf“ gemeinsam mit der Volkshochschule auch in diesem Schuljahr veranstaltet.

Um Anmeldung bei der Volkshochschule wird gebeten, Teilnahmegebühr 4,00 €.

Der Verein „Stiftung Ost-West-Begegnungsstätte Schloss Biesdorf e.V.“ gestaltete in Zusammenarbeit mit dem Projekt Gesundheitswirtschaft des Bezirksamtes, mit der Volkshochschule und mit Unterstützung von BALL e.V. und der Deutschen Gesellschaft für Krankenhausgeschichte zum „Tag des Offenen Denkmals 2013“ die letzten Veranstaltungen im Schloss vor dem Beginn des Wiederaufbaus des Obergeschosses.

Ein Bürgerfest, zu dem Bezirksstadträtin Juliane Witt eingeladen hatte, nahm zum Ausklang mit einem weinenden und einem lachenden Auge Abschied und sagte auf Wiedersehen im neuen Schloss Biesdorf.

Die Veranstaltungen würdigten den 100. Todestag am 7.September des namhaften Berliner Architekten und kongenialen Partner von Martin Gropius Heino Schmieden mit der Eröffnung einer Wanderausstellung über die Krankenhausbauten von Schmieden

(75 Teilnehmer). Der Historiker Oleg Peters, unser Vorstandsmitglied, stellte eine Seite des Schaffens von Schmieden vor, die ihn als international berühmten Erneuerer des Krankenhausbaus am Ende des 19. Jahrhunderts ausweisen. Die vom Berliner Landeskonservator Prof. Dr. Haspel eröffnete Schau wird in den nächsten Monaten in mehreren Berliner Krankenhäusern und anderen Standorten gezeigt werden.

Prof. Dr. Haspel erklärte in seinem Grußwort zur Ausstellungseröffnung diese Veranstaltung zugleich als Eröffnungsveranstaltung Berlins zum diesjährigen Tag des Offenen Denkmals.

Schriftliche Grußworte des Gesundheitssenators Mario Czaja, von Kulturstaatssekretär Andrè Schmitz und der amtierenden Bezirksbürgermeisterin Dagmar Pohle unterstrichen insbesondere die Wertschätzung des bürgerschaftlichen Engagements, das entscheidend das Wiederaufbauprojekt vorangetrieben hat. Sie dankten unserem Verein für sein Wirken und würdigten das Werk unseres verstorbenen Ehrenvorsitzenden Dr. Günter Peters.

Für die fast 20- jährige Arbeit des BALL e.V. im Schloss Biesdorf als Träger einer weit ausstrahlenden soziokulturellen und Stadtteilarbeit wurde ebenso herzlich gedankt.

Der bevorstehende Beginn des Wiederaufbaus des Obergeschosses des Schlosses war am Sonntag, 8.9.13 Thema der Vortragsveranstaltung (60 Teilnehmer, gemeinsam mit der Volkshochschule Marzahn-Hellersdorf)).

Mit Beiträgen der Bezirksstadträtin Juliane Witt, als „Bauherrin“ für den Wiederaufbau, der Architektin Prof. Mara Pinardi und von Frau Dr. Ilona Weser, 1. Beigeordnete des Landkreises Oder-Spree und Leiterin des Kunstarchivs in Beeskow, wurden die Baupläne und die nächsten Schritte des Wiederaufbaus erläutert und das Potential des Kunstarchivs Beeskow als Kooperationspartner für die künftige Bildergalerie vorgestellt.

Frau Witt rief zu einer Spendenaktion zur Finanzierung der inneren Erschließung des Schlossturms mit einer Treppe auf. Leider ist diese eigentlich unabdingbare Baumaßnahme zur Erhöhung der Attraktivität des Schlosses bisher nicht finanziert.

Jede der 66 Treppenstufen wäre mit einer Summe von je 2000 Euro symbolisch herzustellen.

Der Vereinsvorsitzende Dr. Heinrich Niemann begründete zum Schluss der Vorträge mit der Frage „Wem gehört das Schloss?“ die größer gewordene Verantwortung des Eigentümers seit 86 Jahren, also des Landes Berlin bzw. des Bezirks Marzahn-Hellersdorf. Nur so ist die so beeindruckende Inbesitznahme und Nutzung dieses schönen Ensembles aus Schloss und Park durch die Bürgerschaft auch künftig zu gewährleisten. Allein seit 1994 wurden 620.000 Besucher gezählt. Das gilt besonders für die neue Herausforderung zur Betreibung der Galerie. Insofern gehört die finanzielle Absicherung des Schlosses auf eine sogenannte Managementliste Berlins und des Bezirks. Für die Turmtreppen schlägt Dr. Niemann eine Absicherung im Haushaltsplan des Bezirks vor, die durch die Spenden gegenfinanziert wird, damit ihre Installation zum richtigen Zeitpunkt erfolgen kann. Die aktuelle Image-Kampagne des Bezirks Marzahn-Hellersdorf als „Berlins beste Aussicht“ würde so den dafür würdigsten Aussichtspunkt weit und breit erhalten.

(Dieser Vorschlag liegt dem Bezirksamt und den Fraktionen der BVV vor)

Beide Tage erhielten durch die Teilnahme und Redebeiträge von Urenkeln und deren Familien des Architekten H. Schmieden, Prof. Dr. med. Ernst Kraas und Ludwig Schmieden, sowie des Urenkels von Martin Gropius, des Historikers und Gropiusbiographen Prof. Dr. Arnold Körte(Wiesbaden) eine besondere Würdigung und Bedeutung.

Mit einem Bürgerfest mit Danksagung an den langjährigen Betreiber des Schlosses als soziokulturelles und Stadtteilzentrum, den freien Träger BALL e.V. klang dann am Sonntagnachmittag der letzte Tag eines zwei Jahrzehnte langen Abschnitts in der 145- jährigen Geschichte des Schlosses Biesdorf aus. Kinderzeichnungen, Live-Musik, Freibier und Gulaschkanone, Gespräche mit Akteuren, darunter dem Bezirksstadtrat Stephan Richter, an den ausgestellten Bauplänen, eine Videopräsentation von Kunstwerken aus dem Kunstarchiv Beeskow und die Vorstellung des neuen Standortes des Stadtteilzentrums in Altbiesdorf 15 bildeten die Programmpunkte.

An beiden Tagen besichtigten zahlreiche Besucher den aus diesem Anlass geöffneten Eiskeller im Schlosspark

Eine neue Publikation des Vereins „Rittergut und Schloss Biesdorf“ wurde vorgelegt. Es sind die mit zahlreichen Abbildungen ergänzten Aufzeichnungen des Dorfschullehrers Johannes Lehmann (1886 – 1945) zur Geschichte Biesdorfs und des Schlosses, die bis zum Jahre 1914 reichen. Das ist zugleich die älteste verfügbare Quelle zum Schloss Biesdorf. Sie ist beim Verein für 6,00 Euro erhältlich.